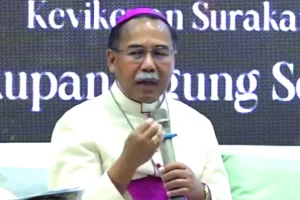

Kalau kita berbicara tentang pastoral Laudato Si’, ini sebenarnya sebuah mega project pastoral. Uskup Keuskupan Surabaya, Mgr Agustinus Tri Budi Utomo menyampaikan hal tersebut dalam Webinar “Memanen Harapan Bersama IBSI”, 18 Maret 2025.

Dalam kesempatan itu, Uskup yang biasa disapa Mgr Didik itu menyampaikan tema “Laudato Si’: Panggilan Pastoral Gereja Universal”. Terkait dengan pastoral Laudato Si’, Mgr Didik menyampaikan konteks yang perlu disikapi. Satu, kerusakan alam, krisis iklim, dan nasib masa depan manusia sudah terlihat di depan mata. Kedua, pastoral harus menyadari bahwa alam mempunyai logikanya sendiri. “Bandingkan dengan pandemi Covid-19, kita tidak berkutik sama sekali, dan alam punya caranya sendiri,” kata uskup kelahiran Ngawi, 12 April 1968 itu. Menurutnya, alam merupakan jejaring ekosistem yang saling terkait, saling terhubung dalam pola sebab akibat. Tiga, Gereja Umat Allah adalah tubuh mistik Mesias, Sang Penyelamat. “Namun, kita juga harus menyadari di dalam kerangka pastoral, bahwa Gereja adalah Umat Allah yang kecil seperti sejumput garam. Domba yang rapuh, pendosa yang mudah lupa, dan rentan untuk putus harapan. Kita ini adalah daging yang lemah, mudah jatuh, mudah mengabaikan nilai-nilai Kerajaan Allah. Keadilan, damai itu mudah kita abaikan ketika kita merasa putus asa, tidak berbuah. Rasa-rasanya kita memang harus belajar dari Abraham, belajar dari Musa, belajar dari Tuhan Yesus sendiri dan para rasul, di mana ketekunan, kesetiaan untuk selalu berpengharapan,” ungkap uskup yang ditahbiskan pada 22 Januari 2025 itu. Empat, organisasi Gereja yang terlalu adminisratif birokratis. Ini menjadi otokririk. “Kondisi Gereja adalah terlalu administratif birokratis, sehingga kalau ada program-program yang sebenarnya sangat strategis baik, harus tunggu bagaimana Dewan Paroki, bagaimana Dewan Pastoral, bagaimana, bagaimana, bagaimana…..banyak pertimbangan sampai-sampai akhirnya dililit sendiri oleh birokratis yang dibangun sendiri,” katanya.

Mgr Didik juga menyoroti bahwa Gereja dalam perkembangan sampai sekarang ada gejala semakin terkotak-kotak dalam ego sektoral. “Biarawan, tarekat, praja, lalu juga teritorial, ada wilayah-wilayah yang kadang-kadang jatuh di dalam ego sektoral. Parokiku bukan parokimu. Keuskupanku bukan keuskupan (di wilayah) Kalimantan. Bahwa kondisi keprihatinan di keuskupan di Papua itu urusannya Papua, bukan urusanku. Nah, kesadaran inilah yang dalam dokumen “Pertobatan Pastoral”, komunitas paroki disebut sebagai panggilan menjadi Gereja yang inklusif,” katanya.

Mgr Didik juga menyoroti perkembangan teologi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan filsafat teologi yang bisa jadi semakin meninggalkan gaya natural-nya Yesus. “Lalu bergeser ke ruang kuliah dalam rimba buku-buku yang melupakan gaya Yesus yang mengajak para murid berjalan-jalan, belajar dari benih, belajar dari angin, belajar dari iklim, cuaca dan macam-macam, burung, binatang yang lain. Nah, gaya natural yang ini nampaknya sudah semakin ditinggalkan. Perumpamaan-perumpamaan semakin tidak popular lagi seiring dengan sastra yang semakin ditinggalkan oleh modernitas ini,” katanya.

Mgr Didik melihat, kalau tidak hati-hati, ada lawan yang bagaikan monster raksasa yang mengerikan yaitu kemajuan teknologi. “Kemajuan teknologi yang adalah akar masalah ini ternyata saat ini hanya segelintir orang yang khawatir dengan kemajuan teknologi. Justru dibanggakan sebagai puncak pencapaian kreativitas manusia modern,” tuturnya.

Menurut Mgr Didik, ketika kemajuan teknologi itu dibangga-banggakan, lalu lupa bahwa itu sebenarnya juga akar masalah. “Sementara lupa bahwa ini akar masalah. Lalu kita melawan. Ini bukan melawan hanya segelintir orang, tapi sebuah pola pikir, cara pandang terhadap hidup, di mana mentalitas semakin mengabaikan etika. Dan begitu banyak umat kita yang tidak tahu tentang kerusakan alam ini. Keprihatinan ini masih banyak umat kita yang tidak tahu,” katanya.

Namun, ia bersyukur bahwa sudah ada yang menyuarakan isu kerusakan alam dan membuat projek-projek ekopastoral seperti yang sudah dilakukan beberapa tarekat.

Mgr Didik menyesalkan ilmu ekonomi yang hanya mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi, lalu kekuasaan modal lebih berkuasa.Hal yang sama pun terjadi pada dunia politik. “Sementara ambisi politik, pemimpin negara, itu bukan mengarah pada penyelamatan alam, tapi pertumbuhan ekonomi. Itu yang menjadi dewanya politik saat ini. Kita berhadapan dengan mentalitas pragmatisme. Itu bukan hanya di dalam masyarakat umum, tetapi juga di dalam Gereja sendiri. Dan dunia saat ini, budaya saat ini adalah budaya yang sedang menuju pada “bunuh diri”. Itu konteks pastoral yang musti disadari,” katanya.

Terkait dengan ekopastoral, Mgr Didik mengakui bahwa Gereja Katolik memiliki kelebihan dan sekaligus kelemahan. “Maka, projek besar pastoral Laudato Si’ ini, faktor kunci keberhasilannya ada di Bapak Uskup, ada di Pastor Paroki. Lalu, tarekat, kuncinya ada di Provinsial dan Pimpinan Komunitas atau Pimpinan Karya. Kalau para Suster punya program sehebat apapun, atau umat gerakan-gerakan komunitas punya rencana idealisme yang hebat, tapi ketika bertemu dengan uskup, bertemu dengan pastor paroki dan tidak dipedulikan itu akan sulit berjalan. Tetapi jikalau orang-orang kunci ini “bertobat”, maka itu kekuatan besar dalam pastoral Laudato Si’ ini,” ungkapnya.

Kesadaran Perutusan Gereja Universal

Dalam kesempatan itu, Mgr Didik menyampaikan tiga era kesadaran universalitas Gereja. Tahap pertama, abad I-VI, Gereja pada masa-masa itu adalah awal-awal pertumbuhan. Keprihatinan besarnya adalah bagaimana memurnikan ajaran dan memurnikan imannya akan Yesus. “Maka, begitu penting kesibukan Gereja pada waktu itu adalah siapa Yesus Kristus itu. Karena konteksnya adalah bidaah-bidaah, aliran-aliran sesat,” katanya.

Pada era ini, Gereja berdinamika bagaimana mengimani Yesus Kristus sebagai Guru dan Tuhan. Dia sebagai inkarnasi Allah yang menjadi manusia, maka, maka kesibukan Gereja adalah membela kebenaran ajaran iman. “Bidang pastoral yang paling diistimewakan adalah kerygma, katekese, pengajaran, penerbitan katekismus, membela credo dan selanjutnya. Dan Gereja adalah sebagai komunitas keluarga,” katanya.

Tahap kedua,abad pertengahan-abad XIX, kesadaran Gereja mulai bergeser dari Kristosentrisme ke ekklesiosentrisme. “Kesibukannya adalah bagaimana membangun jatidiri Gereja, identitas Gereja, siapa Gereja Katolik. Lalu, melanjutkan bahwa Gereja Katolik adalah seperti bangsa Israel, bangsa terpilih yang menjadi sakramen bagi dunia yang harus pergi ke seluruh dunia untuk mempertobatkan. Maka, memperluas bagaimana Gereja semakin luas. Dan di situlah para tarekat berdiri, para kongregasi, ordo berdiri dan mengirim anggotanya pergi ke seluruh dunia,” ungkapnya.

Pada abad ini, Gereja merupakan suatu komunitas yang sudah sempurna. “Bangsa terpilih yang diutus ke segala penjuru dunia untuk mempertobatkan. Justru kekhawatirannya Gereja adalah bangsa-bangsa tidak beradab, masih kafir, masih belum menyembah Yesus, maka harus dibaptis, harus diselamatkan, karena di luar Gereja tidak ada keselamatan. Dan di era itulah hierarki sangat penting,” katanya.

Tahap ketiga, abad XX. Menurutnya, pada abad ini, Paus Pius XII mulai mengajak kita menyadari Gereja juga Tubuh Mistik Kristus. “Kristus yang hadir dan merencanakan keselamatan bagi bumi. Maka, Gereja harus menjadi cahaya bagi bangsa-bangsa. Apa yang menjadi kegembiraan dan harapan, keprihatinan dan duka bumi, harus menjadi keprihatinan dan duka Gereja. Dan memuncak dalam kesadaran Paus Fransiskus dengan Laudato Si dan Laudate Deum,” imbuhnya.

Pada abad XX, Stephen Bevan SVD menamainya Renyosentrisme. “Gereja menyadari sebagai sakramen keselamatan untuk mewujudkan Kerajaan Allah di bumi. Maka, pastoral berarti penanaman nilai. Bukan masalah menambah jumlah anggota. Tetapi bagaimana nilai-nilai itu semakin dihidupi. Gerakan itu, pastoral itu adalah suatu gerakan mentransformasi masyarakat. Maka, evengelisasi dipahami secara baru bagaimana mendorong, mendukung suatu proses transformasi, mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah. Martabat manusia mulai disadari kembali perutusannya untuk membebaskan. Maka, karya pastoral Gereja itu hendaknya menjadi sebuah karya pembebasan dari belenggu ketidakadilan. Lalu, cara bergeraknya sinodalitas, berkolaborasi dengan semua pihak yang berkehendak baik. Sudah tidak lagi egosektoral. Tidak lagi pandang agamaku apa, agamamu apa. Sejauh berkehendak baik, kita harus berkolaborasi. Dan itu yang sering kita sebut sebagai persaudaraan sejati ya,” tutur Mgr Didik.

Panggilan Pastoral

Menurutnya, pastoral adalah kegiatan, tindakan Gereja untuk menyemangati dan memformasi, membentuk anggota-anggotanya agar mereka menjadi pelaku-pelaku. “Nah, pastoral ini adalah kaderisasi pelaku. Itu yang diingatkan oleh Paus Fransiskus di awal masa kepausannya dalam Evangelii Gaudium. Maka, secara umum bahwa pastoral itu mewujudkan panca tugas Gereja dalam dinamika kehidupan sehari-hari di tengah dunia: kerygma, liturgia, koinonia, diakonia, dan martyria itu di tengah kehidupan. Dan di sinilah pastoral di era Renyosentrisme itu mesti kita perbaiki kesadaran. Pewartaan itu macam apa gitu? Liturgia macam apa? Persekutuan (communio) macam apa? Pelayanan macam apa dan kesaksian hidup macam apa?” katanya.

Secara detil disampaikan, pastoral adalah reksa jiwa-jiwa yang dijiwai semangat misioner (evangelisasi) untuk melakukan evangelisasi (Christus Dominus 30). Melalui pastoral, Gereja menyemangati dan membentuk (formasi) anggota-anggotanya agar mereka menjadi pelaku-pelaku evangelisasi. (Paus Fransiskus, Evengelii Gaudium 28). Melalui pastoral, Gereja mewujudkan panca tugas Gereja dalam dinamika kehidupan sehari-hari di tengah dunia: kerygma, liturgia, koinonia, diakonia, dan martyria (Pancatugas Gereja)

Panggilan Pastoral Gereja Universal

Terkait dengan “Panggilan Pastoral Gereja Universal” ia memaknainya sebagai Gereja seluruh dunia di bawah penggembalaan Paus bersama kolegium para uskup serta seluruh perangkat pastoral, yang dijiwai semangat evangelisasi, bergerak bersama mewujudkan pancatugas Gereja. “Tujuannya, seluruh anggota Gereja menjadi pelaku evangelisasi, yaitu mewartakan nilai-nilai kerajaan Allah, mewartakan kabar suka cita keselamatan termasuk bagi keselamatan bumi. Maka, istilah yang disampaikan oleh Bapa Paus Fransiskus, kreativitas baru dalam pastoral. Kita harus berani membangun paradigma-paradigma baru, mencari jalan baru untuk mewujudkan pancatugasnya. Caranya harus inklusif, merangkul semua pihak, lalu efektif (mengoptimalkan metode, cara, alat yang tepat sasaran) dan vital (pertobatan pastoral Komunitas Paroki). Itu menghargai kharisma-kharisma yang sungguh karunia Roh Kudus dalam semua, semua elemen, semua unsur Gereja. Baik mulai dari secara personal hingga struktural menjadi kolaboratif, dan sinodal,” ungkapnya.

Gerakan pastoral Laudato Si’ yang efektif, menurutnya, tidak hanya berhenti di wacana, tetapi menjadi sebuah tindakan konkret, namun sesuai dengan konteks dan dengan cara kerja yang terstruktur. “Berarti ini butuh pengorganisasian yang serius demi formasi karakter kristiani yang berdampak misioner, menjadi liberator (pembebas), dan kesanggupan untuk martyria di dalam penyelamatan alam dan setiap pribadi yang sudah dibaptis dan mendapatkan sakramen krisma menjadi pelaku evangelisasi. Maka, sasarannya adalah perubahan, ini nanti bukan hanya buat program-program, kegiatan-kegiatan. Tetapi ini “anggur baru mesti disertai kantung baru”. Harus membangun mindset baru. Membangun sebuah sistem keyakinan baru. Habits. Gaya hidup. Struktur pastoral yang baru,” katanya.

Konsep itu menjadi tindakan

Lebih lanjut, Mgr Didik menekankan pentingnya konsep yang bisa dilanjutkan menjadi tindakan nyata.

Ia pun meminjam konsep Taksonomi Bloom yang diperkenalkan Benjamin Samuel Bloom, seorang Profesor Psikolog Pendidikan dari Universitas Chicago.

Dalam beberapa pengalaman pastoral, Mgr Didik menyadari, bagaimana orang bisa bergerak kalau tidak tahu. Bagaimana orang hanya tahu tentang teori-teori, tahu tentang filosofi, tahu tentang teologi, tahu tentang firman Allah, tapi dia tidak bisa mengaplikasikannya dalam konteks pengalaman hidup. Berangkat dari hal itu, ia pun memodifikasinya dalam Taksonomi Bloom dalam pastoral ekologis yang dimulai dari knowing, understanding, believing, doing, being, dan collaborative (inclusive) movement.

Pertama, dalam tahap knowing, seseorang mendapat pengetahuan atas krisis bumi dan manusia, pengetahuan akan teknologi pemulihan, pemeliharaan, pelestarian dan penyelematan. “Kita perlu tahap kerygma, adalah bagaimana proses tahu (knowing). Jadi orang yang anggota, yang akan kita libatkan dalam gerakan ini, umat kita ini, mendapatkan pewartaan kerygma, katekese yang benar tentang alam, tentang krisis, tentang hukum-hukumnya, bagaimana tanah yang sehat itu bagaimana,” ungkapnya.

Kedua, tahap understanding. Dalam tahap ini, seseorang memahami bahwa penyelamatan bumi adalah penyelamatan manusia, dengan segala kompleksitas hukum alam, pertobatan ekologis, dan pancatugas Gereja. “Dari situ dengan mencoba dalam pengalaman hidup sehari-hari lalu menjadi paham (understanding) ketika pengetahuan itu sungguh dihafal, diulang-ulang, dan coba diterapkan dalam hal-hal kecil,” katanya.

Ketiga, tahap believing. Dalam tahap ini, seseorang berproses, pemahaman menjadi believing, menjadi sebuah keyakinan. Maka, ia menjadi militan, radikal dan tidak mudah digoncang oleh tantangan-tantangan. “Sampai di tahap believing inilah martirya itu terbangun. Orang tidak akan berani menjadi martir, pejuang, kalau tidak meyakini apa yang diperjuangkan,” kata Mgr Didik.

Keempat, tahap doing. Dalam tahap ini, seseorang bisa membuat manajemen program, pelatihan, demplot atau percontohan. Ini sudah menjadi gerakan.

Kelima, tahap being. Dalam tahap ini semua itu (gerakan) sudah menjadi jatidiri, karakter, atau ciri khas kristiani. Karakternya ekologis.

Kelima, tahap collaborative (inclusive) movement. Seseorang yang sudah berkarakter dan terbiasa melakukan gerakan akan melakukan gerakan bersama, membuat jejaring regional, nasional, dan universal dengan siapa saja yang sama-sama berusaha melakukan aksi perawatan bumi. “Maka, gerakan-gerakan ini mesti bersifat jejaring, mulai dari lingkungan, jemaat basis, paroki, lalu paroki ke tingkat keuskupan, ke tingkat KWI, lalu ke tingkat Asia Pasifik, lalu juga ke tingkat Universal. Kira-kira gerakan ini mesti terstruktur dan mulai dari yang kecil-kecil ya,” ujarnya.

Konteks Keuskupan Surabaya

Dalam kesempatan itu, Mgr Didik juga menyampaikan ekopastoral dalam konteks Keuskupan Surabaya. Ia menyampaikan Renstra Pastoral Keuskupan Surabaya. Pada tahun 2025, Keuskupan Surabaya menetapkan fokus pada “Tritugas Gereja”, tahun 2026 pada “Panca Tugas Gereja” dan pada 2027-2030 pada “Kehadiran Sakramental di Tengah Masyarakat”.

Dalam kesempatan itu, Mgr Didik menyampaikan konteks hidup Keuskupan Surabaya. Menurutnya, konteks saat ini masih ada kasus-kasus ketidakadilan, intoleransi, pelanggaran HAM, dan berbagai bentuk bencana sosial lainnya di Indonesia sehingga dibutuhkan keterlibatan aktif Gereja untuk berpartisipasi memerangi berbagai persoalan penting tersebut. Kedua, makin besarnya dampak kerusakan alam dan lingkungan hidup terutama akibat ulah manusia sehingga diperlukan program-program kreatif gerakan edukasi dan praktik hidup yang ekologis serta advokasi terhadap berbagai bentuk kerusakan lingkungan hidup. Ketiga, kurangnya kesiapsiagaan masyarakat Indonesia terhadap bahaya bencana alam sehingga dibutuhkan keterlibatan Gereja untuk menyusun program-program gerakan tanggap bencana dan pengurangan risiko bencana alam.

Tahun 2026, ia berencana akan memulai sebuah proyek ambisius di Sasana Krida Jatijajar dengan membuat Sentrum Laudato Si’ Keuskupan Surabaya. Di sana terdapat lahan 10 hektar sebagai tempat pembinaan dan program Laudato Si’. Selain itu, ia juga berharap bisa membangun jejaring Laudato Si dengan tarekat-tarekat.

Ia mengaku sangat bangga karena beberapa tarekat sudah mulai gerakan ekopastoral dengan berbagai isunya. “Maka, ini tinggal jadi bagaimana menjadi gerakan bersama yang terkoordinir, sehingga menjadi lebih masif,” katanya. Mgr Didik juga berencana akan membangun sentrum gerakan Laudato Si di setiap Kevikepan, terutama untuk pesisir selatan di mana akan dibangun jalur lintas selatan yang akan mengubah sosio kultur dan kondisi alam di Keuskupan Surabaya bagian selatan.

Mgr Didik menekankan pentingnya pemahaman ekologis itu terus dikembangkan dalam dunia liturgi, pewartaan, katekese, persiapan sakramen. Demikian juga perlu membangun kesadaran baru tentang paguyuban baru (koinonia) atau komunio. “Bahwa komunio itu bukan hanya dengan sesama orang, tapi juga komunio dengan alam lingkungan di sekitarnya,” pungkasnya.